東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

プロジェクト2024

内在するアート

大学における美とは何か

ACUTプロジェクト2024について

美とは何か⸺それはソクラテス、プラトンらのギリシア哲学に端を発する永遠の学問・芸術のテーマです。複雑に変化する現代の諸学諸芸も、究極的には美へのアプローチを希求するものなのではないでしょうか。

東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)は、東大150周年を前に、学問に内在するアートによって本学のレガシーを未来に向けて展開するため、「美」の再構築をテーマとした2024年度後期のプロジェクト「内在するアート 大学における美とはなにか」を行います。アートセンターを実験的に開所し、パブリックアートの設置やアーティスト・イン・レジデンス、種々のアートイベントの実施により、総合大学におけるアートセンターの新たなモデルを考えます。

あなたもぜひお気軽に、本郷地区通信機械室「東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ」に足を運び、「美」について話しあってみませんか。

ソノ アイダ#東京大学 instagram

イベント

創造的世界の広がり ~科学と音楽の間に~

- 出演

- 谷口 維紹 (分子免疫学者、東京大学名誉教授、東京大学先端科学技術研究センターフェロー)

安良岡 章夫 (作曲家、東京藝術大学教授) - 入場

- 入場無料|要事前申込み|対面(先着 20 名)+オンライン配信

https://forms.gle/Ho2MXt4vLoijpoUb8 - 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ

- 日時

- 2025 年 3 月 27 日(木) 17:00~18:30

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

開催概要

楽器による音響現象は作曲によって、「音楽」という時間芸術になる。科学技術は自由な発想に基づいて、無から有を生み出すことで進歩し、新しい知見を拓いてきた。どちらにも共通するのは創造的世界が広がっているということ。では、音楽と科学を人類の歴史から観た時、我々はどういう「立ち位置」にいるのか? これから音楽や科学は社会とどう向き合っていけばいいのか、お二人にお話しいただく。

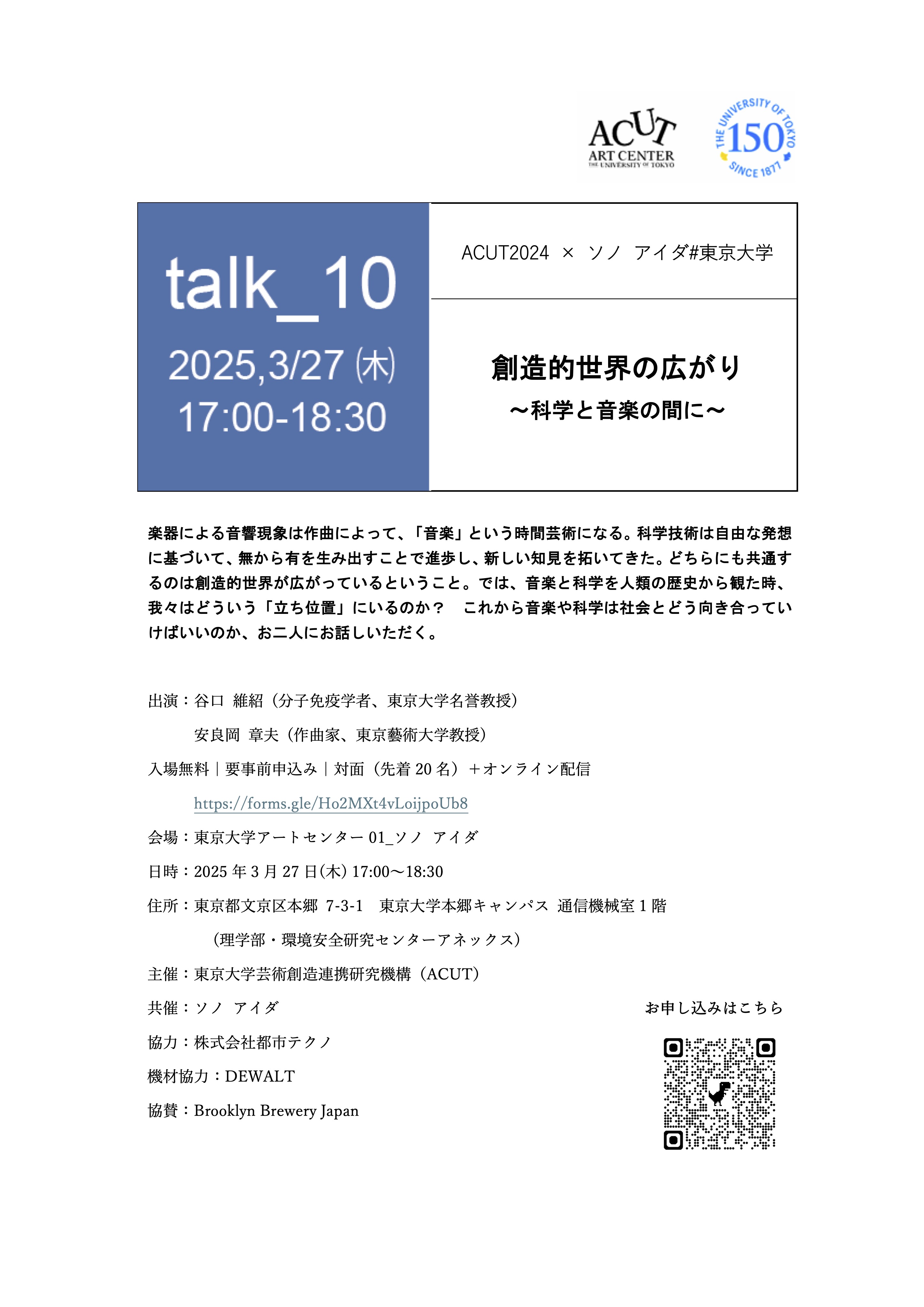

谷口 維紹 Tadatsugu Taniguchi

1948 年、和歌山県生まれ。チューリッヒ大学大学院博士課程修了。分子免疫学者、東京大学名誉教授、東京大学先端科学技術研究センターフェロー。(財)がん研究会がん研究所生化学部長、大阪大学細胞工学センター・教授、東京大学医学部・教授、東京大学生産技術研究所・特任教授等を経て2019年より現職。東京大学・名誉教授。米国科学アカデミー及び米国医学アカデミー・外国人会員。専門は分子免疫学。β-インターフェロンやインターロイキン-2などのサイトカイン遺伝子の解明に先駆的な役割を果たし、免疫システムや癌研究に多大な貢献をした。その功績により、1988年に朝日賞、1991年にロベルト・コッホ賞、1996年に高松宮妃癌研究基金学術賞、1997年に慶應医学賞、2000年に日本学士院賞、2006年にPezcoller-AACR国際癌研究賞を受賞。2023年には文化勲章を受章。

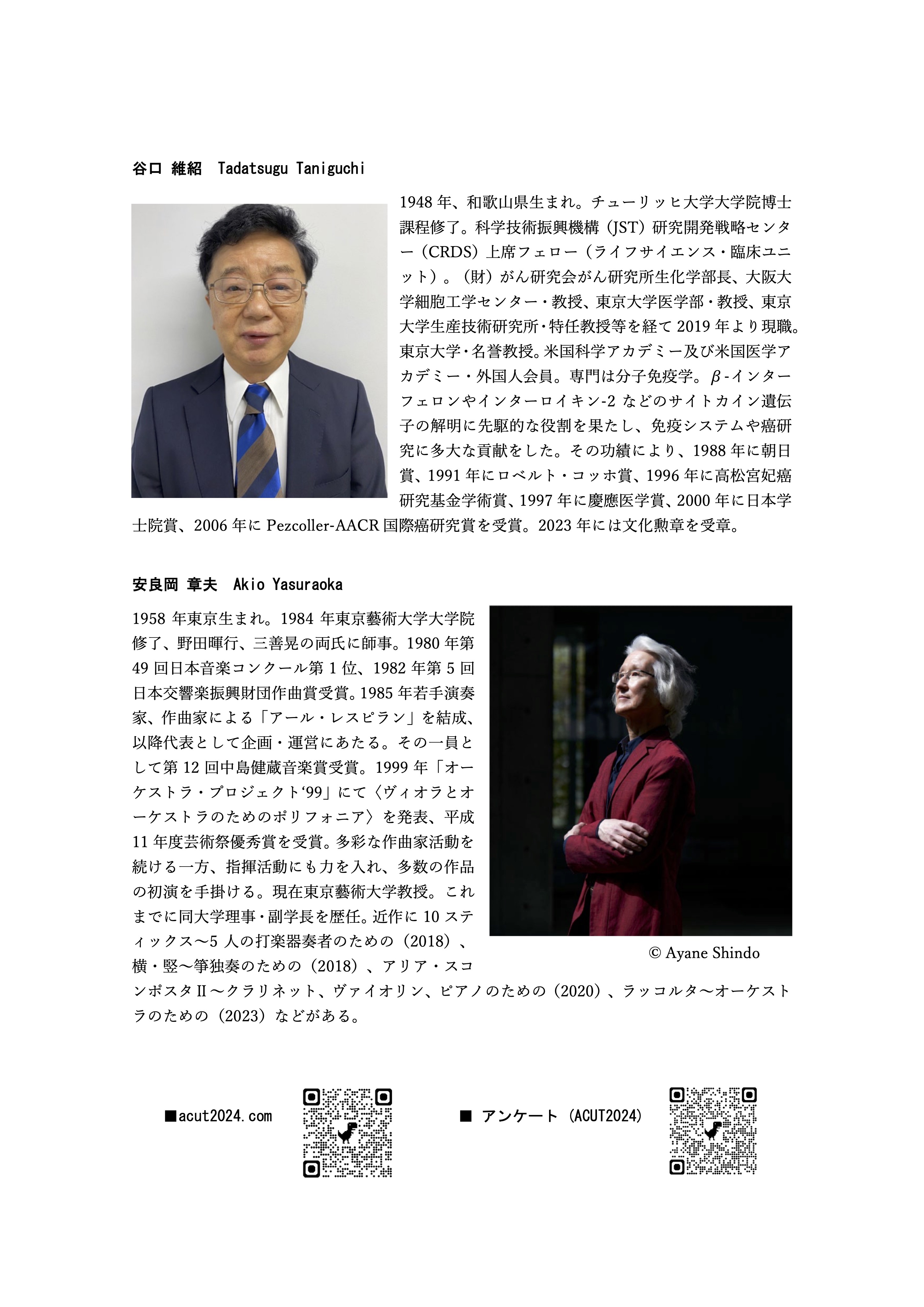

安良岡 章夫 Akio Yasuraoka

1958年東京生まれ。1984年東京藝術大学大学院修了、野田暉行、三善晃の両氏に師事。1980年第49回日本音楽コンクール第1位、1982年第5回日本交響楽振興財団作曲賞受賞。1985年若手演奏家、作曲家による「アール・レスピラン」を結成、以降代表として企画・運営にあたる。その一員として第12回中島健蔵音楽賞受賞。1999年「オーケストラ・プロジェクト‘99」にて〈ヴィオラとオ ーケストラのためのポリフォニア〉を発表、平成11年度芸術祭優秀賞を受賞。多彩な作曲家活動を続ける一方、指揮活動にも力を入れ、多数の作品の初演を手掛ける。現在東京藝術大学教授。これまでに同大学理事・副学長を歴任。近作に10スティックス~5人の打楽器奏者のための(2018)、横・竪~箏独奏のための(2018)、アリア・スコンポスタⅡ~クラリネット、ヴァイオリン、ピアノのための(2020)、ラッコルタ~オーケストラのための(2023)などがある。

輝く闇——現代美術は原初の深遠へ遡行する——

- 登壇

- 原 千夏(現代美術家)

星野 太(東京大学大学院総合文化研究科准教授) - 総合司会

- 田中 庸介(東京大学芸術創造連携研究機構副機構長・ACUT2024 実行委員長)

- 入場

- 入場無料|要事前申込み|対面(先着20名)+配信

https://forms.gle/TLncRBev44LFofL88 - 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ (本郷キャンパス・通信機械室)

- 日時

- 2025 年 3 月 21 日(金) 14:00~15:30

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- Map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

開催概要

旧約聖書『出エジプト記』には、モーセが神と邂逅する「光」「雲」「闇」の場面が描かれている。『モーセの生涯』を著したニュッサのグレゴリオスは、第三の場面を「輝く闇(ho lampros gnophos)」と表した。いかなるものも分け隔たれていない、原初的混沌の広がり、そのものの輝き。深遠を遡る方法としての美術について、祈りと表現をテーマに、長崎のリサーチを通して作品を制作する現代美術家の原 千夏と、崇高というキーワードをもとに、芸術・社会への考察を行う美学者、星野 太が対話する。

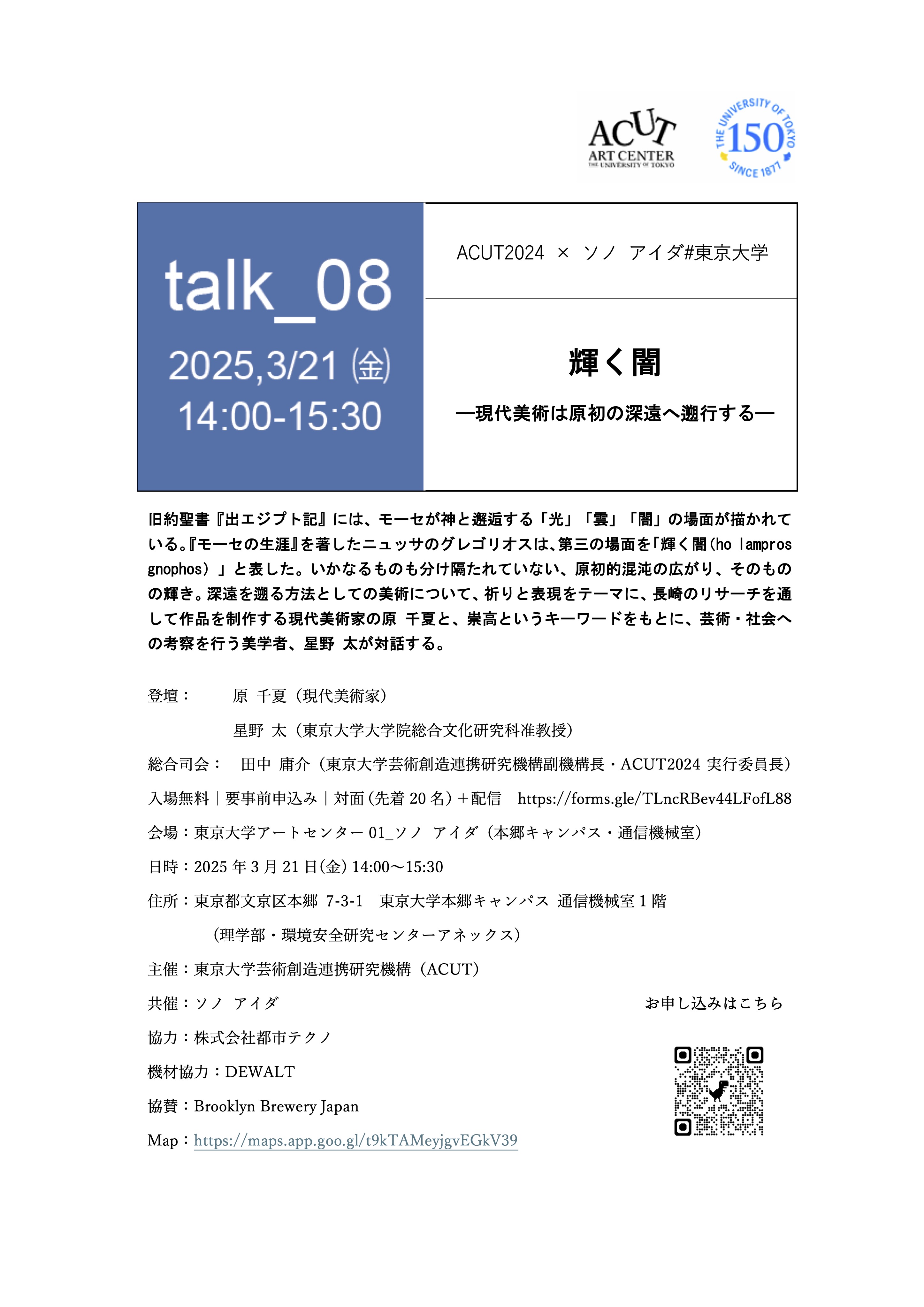

原 千夏 はら・ちなつ

1991 年、長崎県生まれ。東京、長崎、パリを拠点に活動。2015 年、武蔵野美術大学造形学部芸術文化学科卒業。パリ国立高等美術学校交換留学を経て、2023 年、東京藝術大学大学院修了・博士(美術)。修了作品《空想の大陸 —記憶の岩—》で野村美術賞を受賞。歴史や記憶のリサーチをもとに、パフォーマンス、写真、インスタレーション作品を発表。主な個展に「開かれた窓」(長崎、2024 年)など。武蔵野美術大学、東北芸術工科大学非常勤講師。

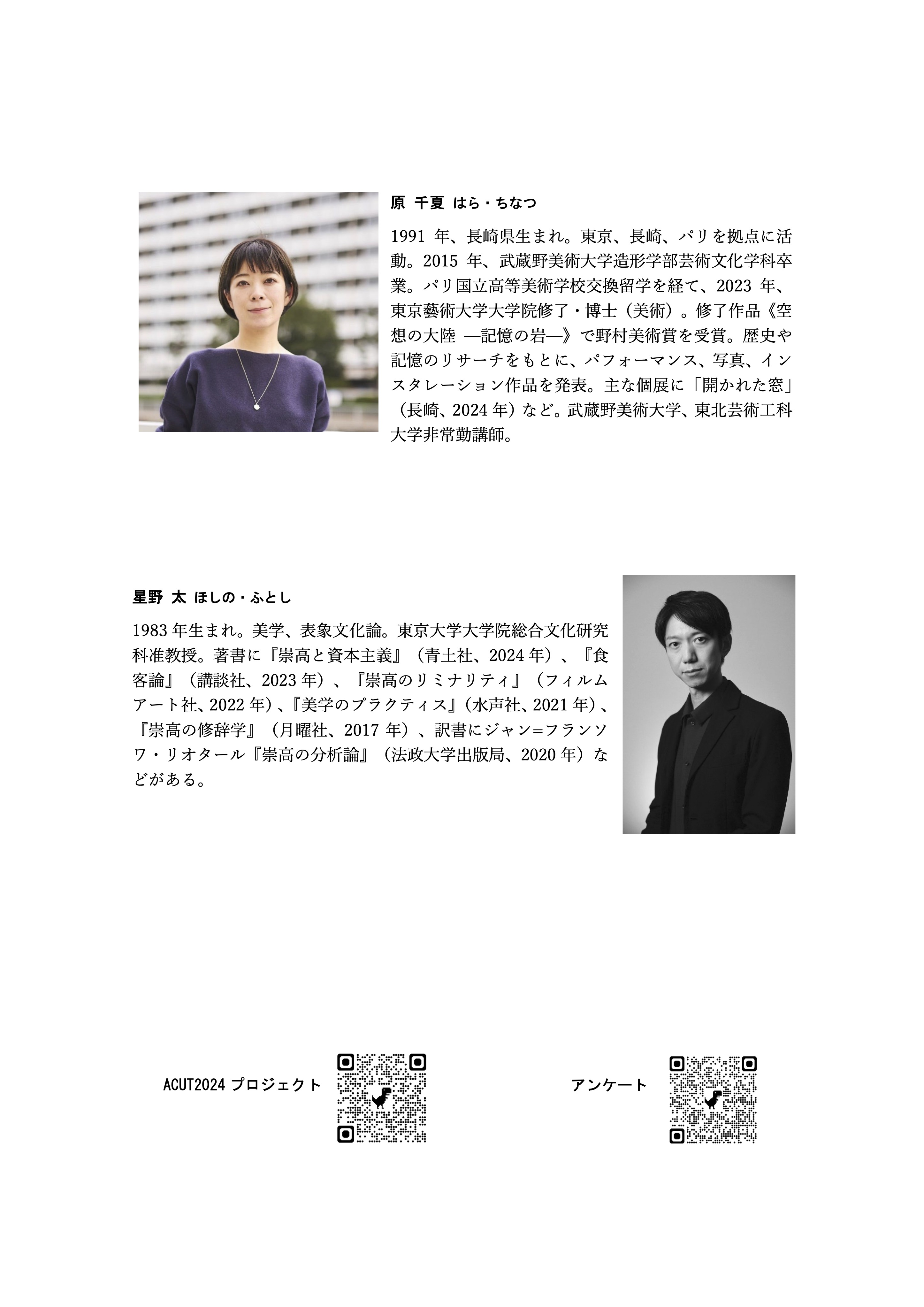

星野 太 ほしの・ふとし

1983年生まれ。美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科准教授。著書に『崇高と資本主義』(青土社、2024 年)、『食客論』(講談社、2023 年)、『崇高のリミナリティ』(フィルムアート社、2022 年)、『美学のプラクティス』(水声社、2021 年)、『崇高の修辞学』(月曜社、2017 年)、訳書にジャン=フランソワ・リオタール『崇高の分析論』(法政大学出版局、2020 年)などがある。

数字短歌ワークショップ———数字で短歌をつくる———

- 講師

- 田中 庸介 (現代詩人・細胞生物学者、ACUT2024 実行委員長)

- ゲスト

- 楠見 清 (美術評論家、東京都立大学教授、ACUT 連携支援フェロー)

- 入場

- 入場無料|要事前申込み|対面(先着20名)

https://forms.gle/Wp8QdNFjshisKqnp9 - 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ

- 日時

- 2025年3月16日(日) 15:00~17:30

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- Map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

開催概要

詩のことばが「意味性」と「音楽性」との合わせ鏡であるという考え方は、なめらかな言語表現のための何よりの鍵となるものである。1,2,3の3つの数字だけで短歌をつくり競いあうと、非-意味的なことばの美学がぽっかりと浮かび上がる。何も書かれていない看板《無言板》を探求する楠見清をモデレーターに迎え、アーツ前橋、川崎市立岡本太郎美術館、インド全国詩祭等でかつて大きな人気を博した伝説の「数字短歌ワークショップ」、ついに東京大学で開催。

ワークショップの流れ

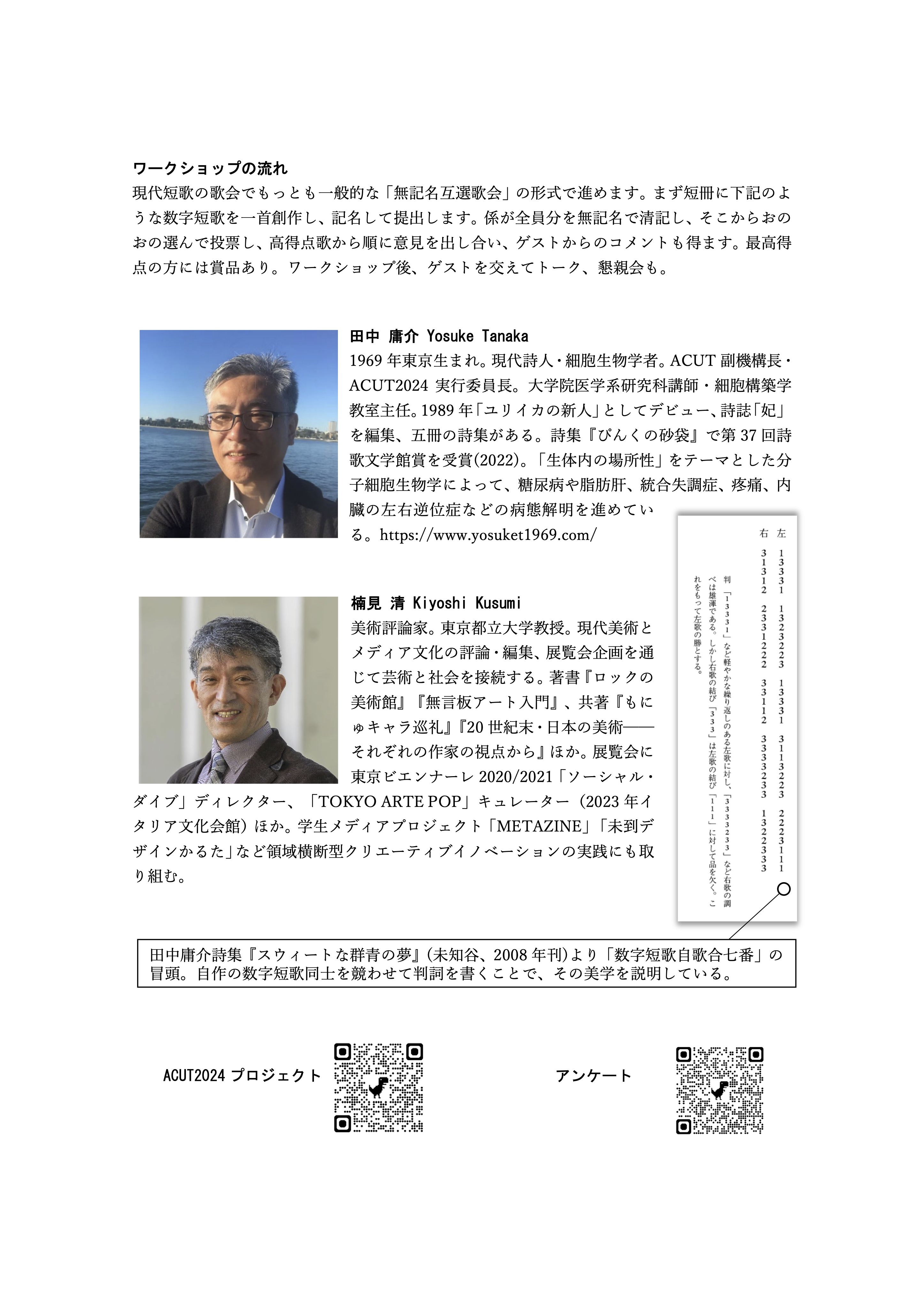

現代短歌の歌会でもっとも一般的な「無記名互選歌会」の形式で進めます。まず短冊に下記のような数字短歌を一首創作し、記名して提出します。係が全員分を無記名で清記し、そこからおのおの選んで投票し、高得点歌から順に意見を出し合い、ゲストからのコメントも得ます。最高得点の方には賞品あり。ワークショップ後、ゲストを交えてトーク、懇親会も。

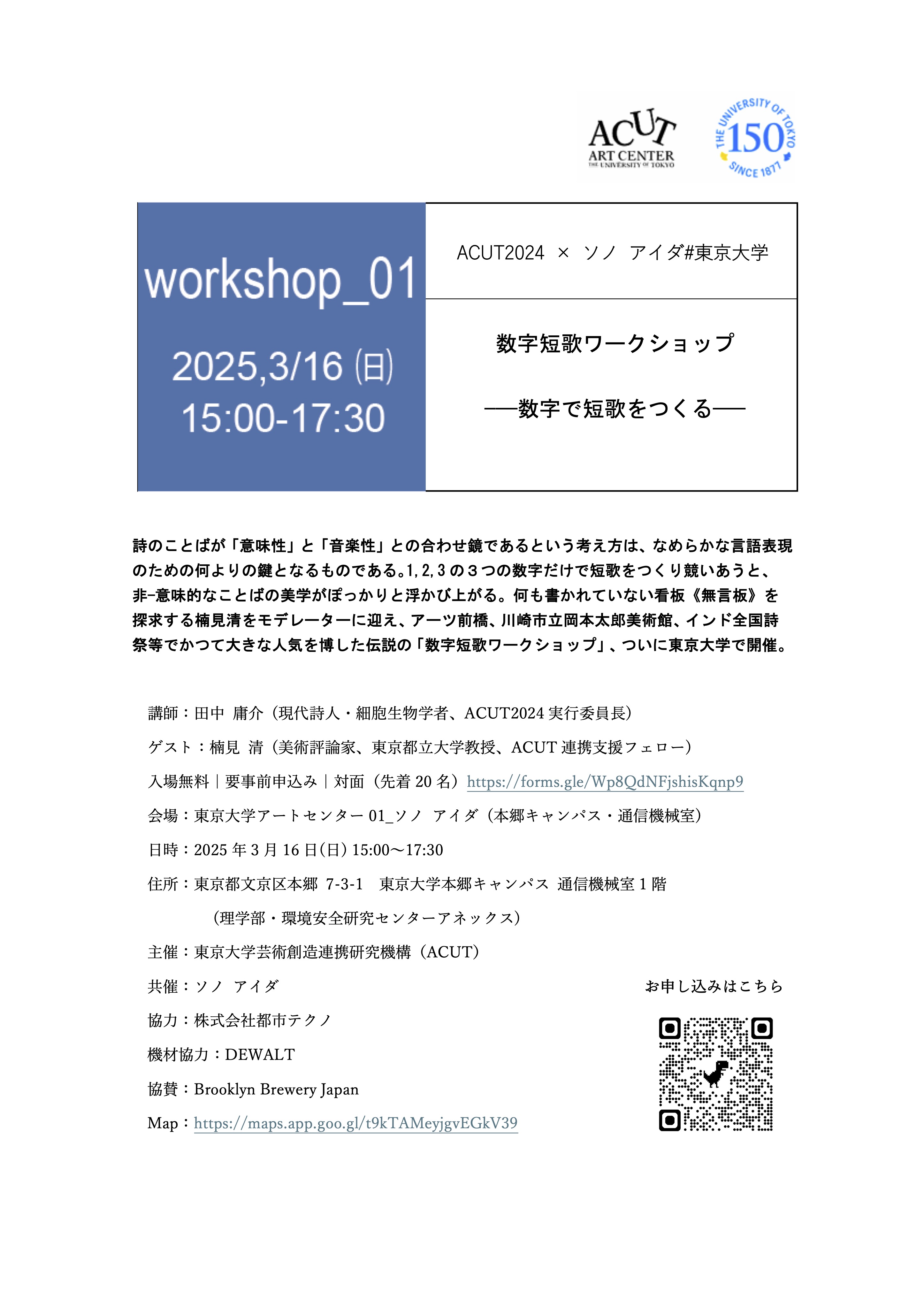

田中 庸介 Yosuke Tanaka

1969 年東京生まれ。現代詩人・細胞生物学者。ACUT 副機構長・ACUT2024 実行委員長。大学院医学系研究科講師・細胞構築学教室主任。1989 年「ユリイカの新人」としてデビュー、詩誌「妃」を編集、五冊の詩集がある。詩集『ぴんくの砂袋』で第 37 回詩歌文学館賞を受賞(2022)。「生体内の場所性」をテーマとした分子細胞生物学によって、糖尿病や脂肪肝、統合失調症、疼痛、内臓の左右逆位症などの病態解明を進めている。https://www.yosuket1969.com/

楠見 清 Kiyoshi Kusumi

美術評論家。東京都立大学教授。現代美術とメディア文化の評論・編集、展覧会企画を通じて芸術と社会を接続する。著書『ロックの美術館』『無言板アート入門』、共著『もに ゅキャラ巡礼』『20 世紀末・日本の美術── それぞれの作家の視点から』ほか。展覧会に東京ビエンナーレ 2020/2021「ソーシャル・ダイブ」ディレクター、「TOKYO ARTE POP」キュレーター(2023 年イタリア文化会館)ほか。学生メディアプロジェクト「METAZINE」「未到デザインかるた」など領域横断型クリエーティブイノベーションの実践にも取り組む。

つながるかたち制作検討会議

- 出演

-

野老 朝雄(美術家)

舘 知宏(東京大学大学院総合文化研究科教授、ACUT 副機構長)

荒牧 悠(アーティスト、多摩美術大学美術学部統合デザイン学科講師)

金岡 大輝(東京大学大学院総合文化研究科学術専門職員、FabCafe Tokyo COO/CTO) - 入場

- 入場無料|要事前申込み|対面(先着 20 名)+オンライン配信 https://forms.gle/92Bcup9yPV19CUaS9

- 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ

- 日時

- 2025 年3月13日(木) 17:00~18:30

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- Map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- ※

- JST 創発的研究支援事業「つながるかたち:アート・自然の次元横断原理を計算可能とする」(JPMJFR232T) の一環で開催します。

開催概要

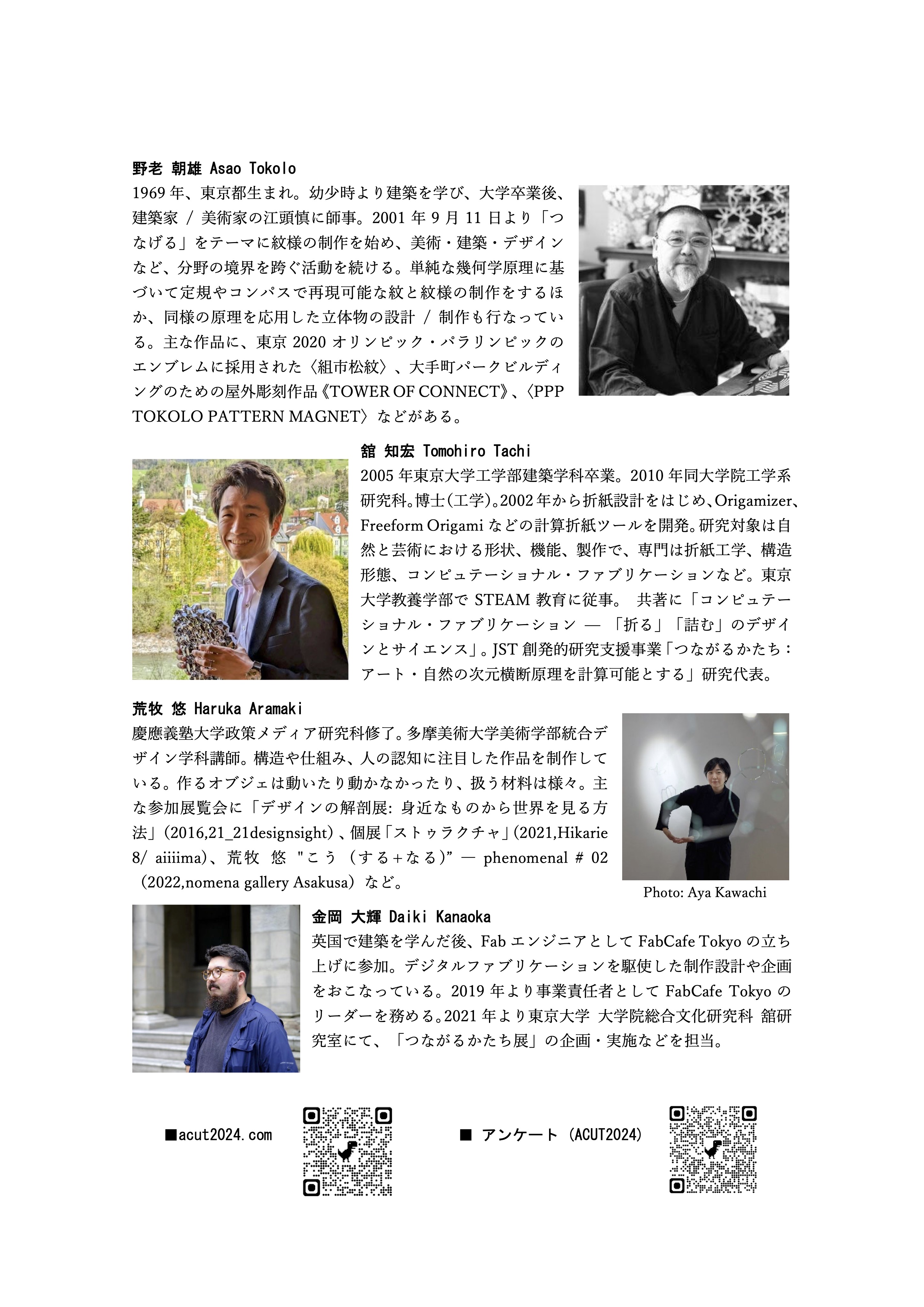

同じ形のピースをつなげたり、紙を折りたたんだり、といった単純な操作によって、多様で複雑な形状や現象が生まれます。「つながるかたち」の活動では、手でつくり、遊び、観察し、原理を探索するというプロセスから、研究の問い、作品の原石、おもちゃのプロトタイプなどを数多く生みだしてきました。本イベントでは、そのようにして生み出されたものを実演しながらその面白がり方を考察します。

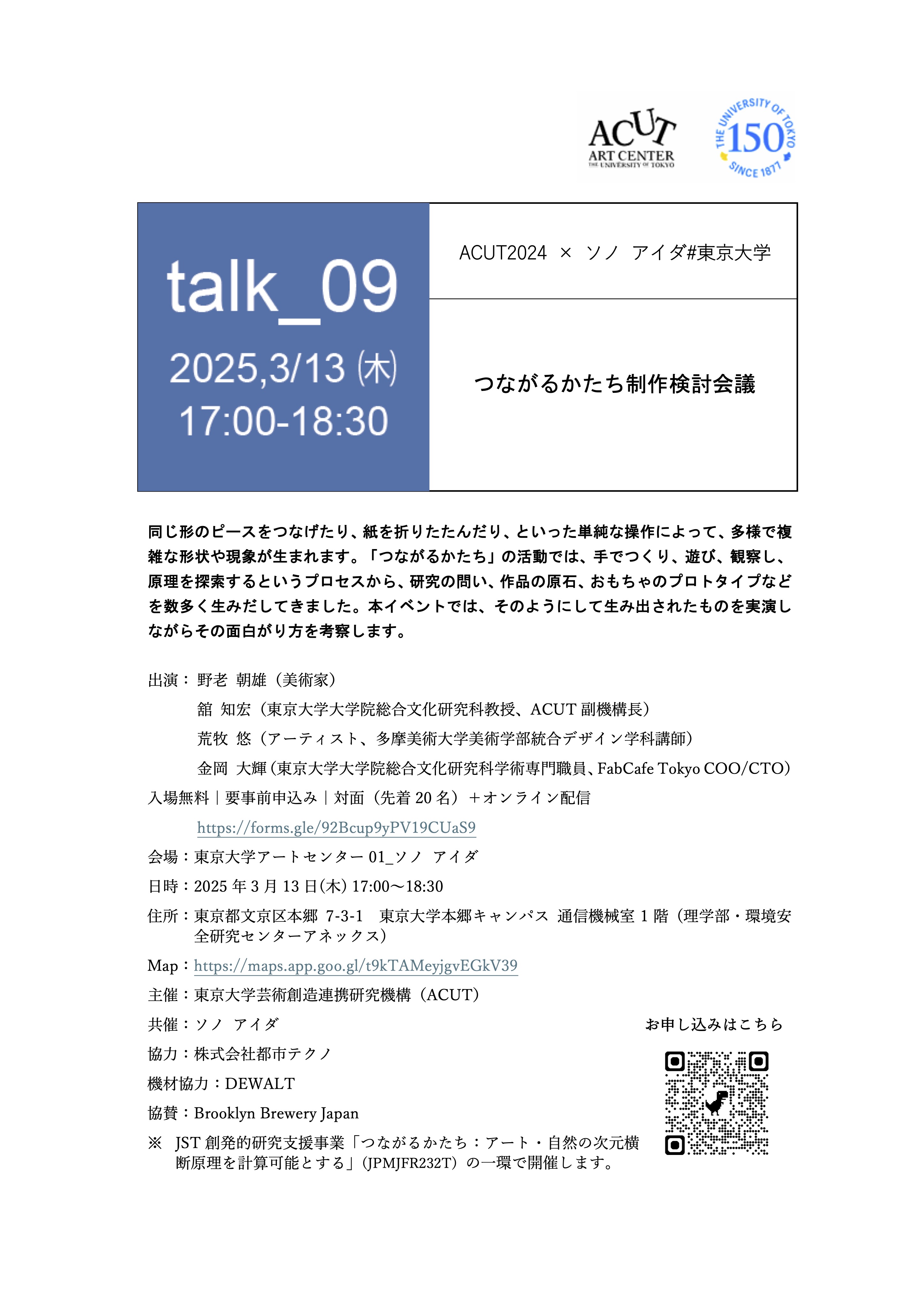

野老 朝雄 Asao Tokolo

1969 年、東京都生まれ。幼少時より建築を学び、大学卒業後、建築家 / 美術家の江頭慎に師事。2001 年 9 月 11 日より「つなげる」をテーマに紋様の制作を始め、美術・建築・デザインなど、分野の境界を跨ぐ活動を続ける。単純な幾何学原理に基づいて定規やコンパスで再現可能な紋と紋様の制作をするほか、同様の原理を応用した立体物の設計 / 制作も行なっている。主な作品に、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのエンブレムに採用された〈組市松紋〉、大手町パークビルディングのための屋外彫刻作品《TOWER OF CONNECT》、〈PPP TOKOLO PATTERN MAGNET〉などがある。

舘 知宏 Tomohiro Tachi

2005 年東京大学工学部建築学科卒業。2010 年同大学院工学系研究科。博士(工学)。2002年から折紙設計をはじめ、Origamizer、 Freeform Origami などの計算折紙ツールを開発。研究対象は自然と芸術における形状、機能、製作で、専門は折紙工学、構造形態、コンピュテーショナル・ファブリケーションなど。東京大学教養学部で STEAM 教育に従事。 共著に「コンピュテーショナル・ファブリケーション — 「折る」「詰む」のデザインとサイエンス」。JST 創発的研究支援事業「つながるかたち:アート・自然の次元横断原理を計算可能とする」研究代表。

荒牧 悠 Haruka Aramaki

慶應義塾大学政策メディア研究科修了。多摩美術大学美術学部統合デザイン学科講師。構造や仕組み、人の認知に注目した作品を制作している。作るオブジェは動いたり動かなかったり、扱う材料は様々。主な参加展覧会に「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」(2016,21_21designsight)、個展「ストゥラクチャ」(2021,Hikarie 8/ aiiiima)、荒牧 悠 "こう (する+なる)” ― phenomenal # 02 (2022,nomena gallery Asakusa)など。

金岡 大輝 Daiki Kanaoka

英国で建築を学んだ後、Fab エンジニアとして FabCafe Tokyo の立ち上げに参加。デジタルファブリケーションを駆使した制作設計や企画をおこなっている。2019 年より事業責任者としてFabCafe Tokyo のリーダーを務める。2021 年より東京大学 大学院総合文化研究科 舘研究室にて、「つながるかたち展」の企画・実施などを担当。

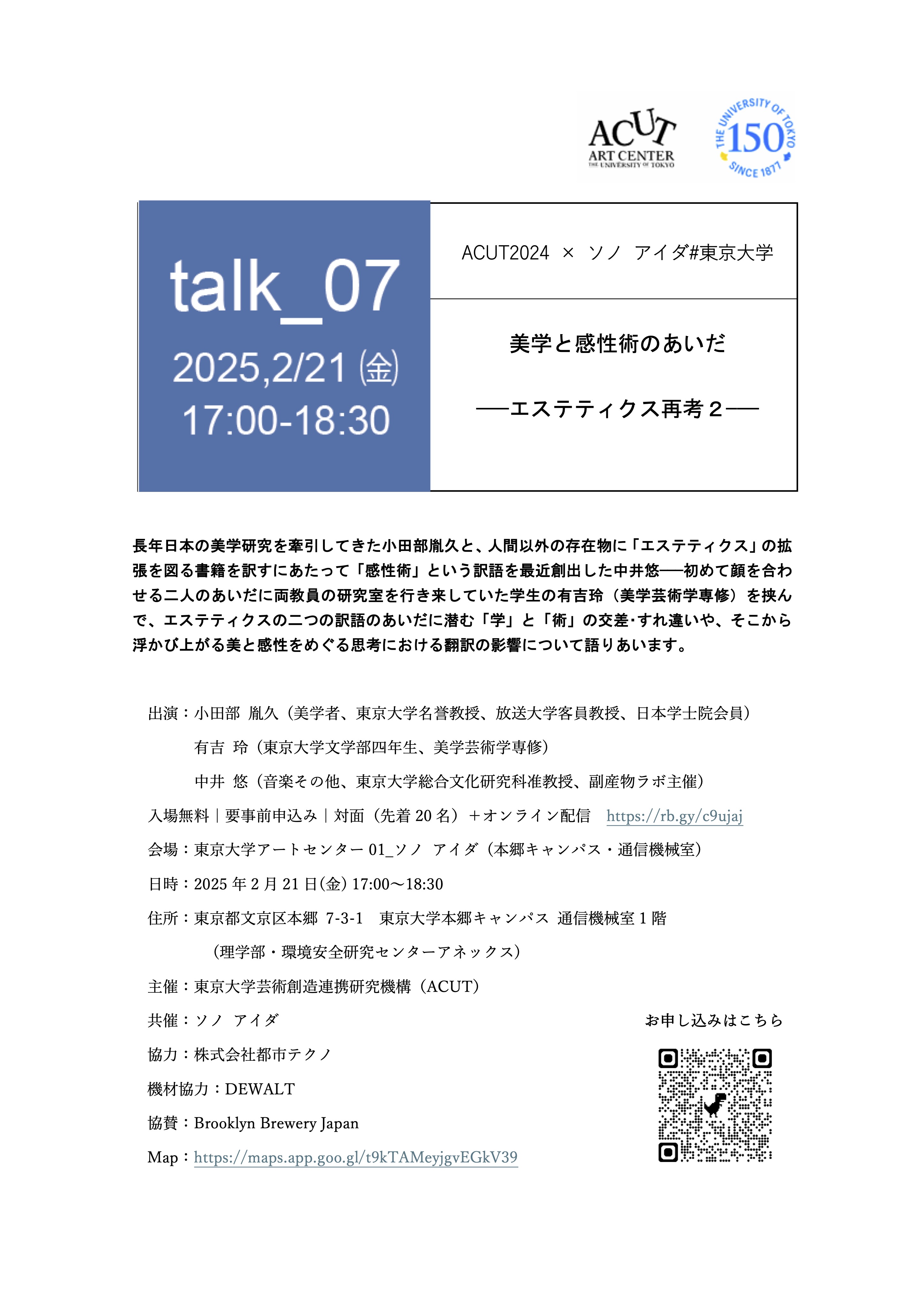

ACUT2024 × ソノ アイダ#東京大学 美学と感性術のあいだ ———エステティクス再考2———

- 出演

- 小田部 胤久 (美学者、東京大学名誉教授、放送大学客員教授、日本学士院会員)

有吉 玲 (東京大学文学部四年生、美学芸術学専修)

中井 悠 (音楽その他、東京大学総合文化研究科准教授、副産物ラボ主催) - 入場

- 入場無料|要事前申込み|対面(先着 20 名)+オンライン配信 https://rb.gy/c9ujaj

- 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ (本郷キャンパス・通信機械室)

- 日時

- 2025 年 2 月 21 日(金) 17:00~18:30

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- Map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

開催概要

長年日本の美学研究を牽引してきた小田部胤久と、人間以外の存在物に「エステティクス」の拡 張を図る書籍を訳すにあたって「感性術」という訳語を最近創出した中井悠———初めて顔を合わ せる二人のあいだに両教員の研究室を行き来していた学生の有吉玲(美学芸術学専修)を挟ん で、エステティクスの二つの訳語のあいだに潜む「学」と「術」の交差‧すれ違いや、そこから 浮かび上がる美と感性をめぐる思考における翻訳の影響について語りあいます。

小田部 胤久

1958 年生まれ。東京大学、ハンブルク大学に学ぶ。東京大 学人文科学研究科博士課程修了。2024 年 3 月東京大学を退 職。現在、放送大学客員教授(放送授業『西洋の美学・美術 史』を宮下規久朗氏とともに担当)、日本学士院会員。専門 は美学。特に 18 世紀から 19 世紀にかけてのドイツ語圏の 美学理論を専門的に研究するとともに、近代日本美学にも 関心を寄せる。主な著書に、『象徴の美学』『芸術の逆説: 近代美学の成立』『芸術の条件:近代美学の境界』『西洋美 学史』『美学』『木村素衞:〈表現愛〉の美学』、主な訳書 にカント『判断力批判』第 1 部(訳と詳解)およびシェリン グ『超越論的観念論の体系』(共編)がある。

有吉 玲

パリ近郊コンセルヴァトワール・セルジー(CRR, 演劇演技科)留学 中。小田部氏を指導教官として 20 世紀フランス思想を専攻、中井 悠主催の副産物ラボとも協力しながらパフォーマンス制作をおこ なう。

中井 悠

東 京 大 学 大 学 院 総 合 文 化 研 究 科 准 教 授 。 副 産 物 ラ ボ 主 催 。 No Collective のメンバーとして音楽、ダンス、演劇、お化け屋敷などを 世界各地で制作。出版プロジェクト Already Not Yet として実験的 絵 本 や こ と わ ざ 集 な ど を 出 版 。 著 書 に 『 Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music』(Oxford University Press、2021 年 ) な ど 。 最 近 の 制 作 に 、 Zoom を 固 有 の 楽 器 と し て 捉 え る 《zoomusic》という架空の音楽ジャンルや、 1970 年代半ばに構想さ れたものの未完に留まっていた、孤島を丸ごと楽器化する《Island Eye Island Ear》プロジェクトの 50 年越しの実現など。翻訳に『調 査的感性術:真実の政治における紛争とコモンズ』(水声社)など。

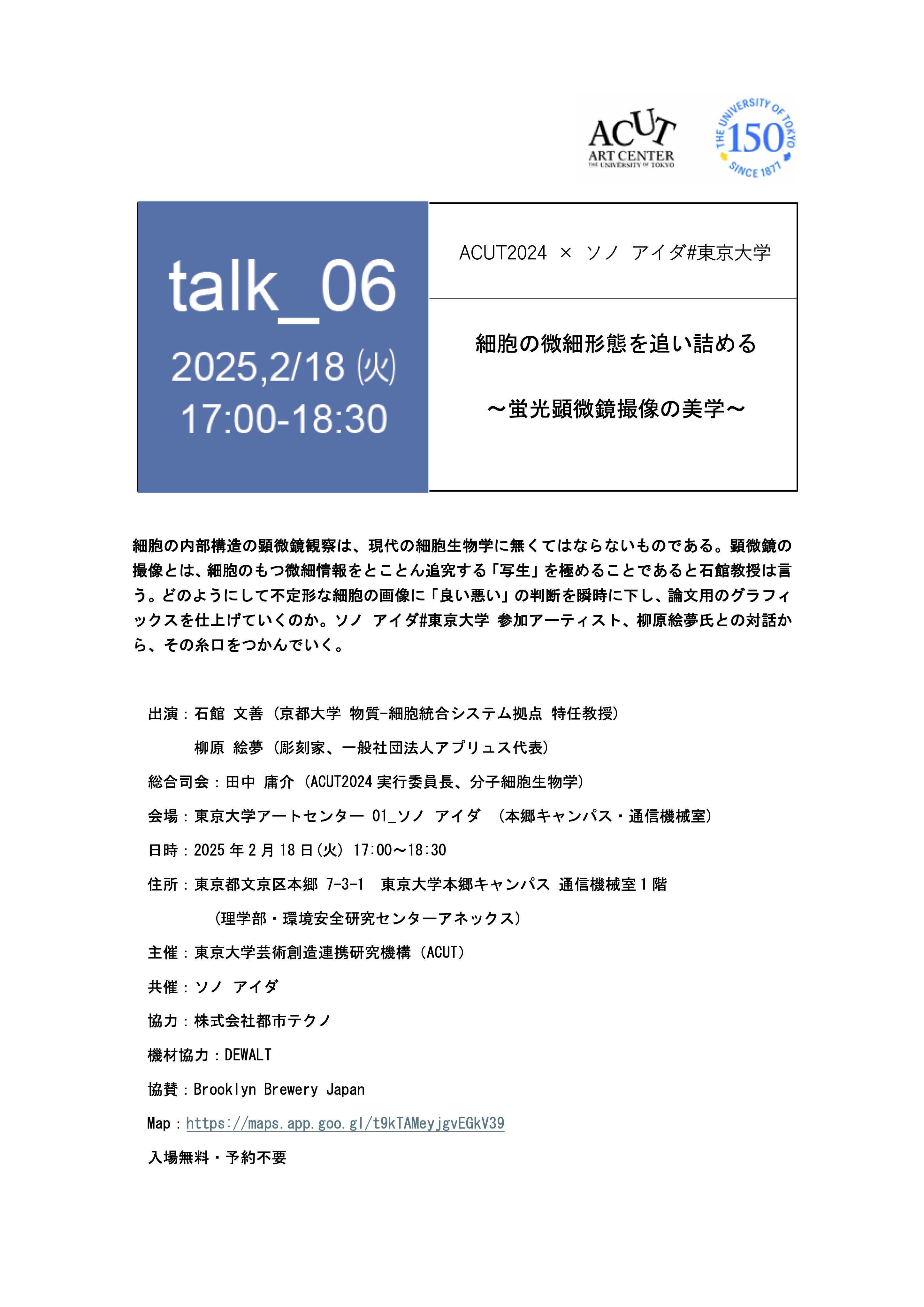

ACUT2024 × ソノ アイダ#東京大学 細胞の微細形態を追い詰める~蛍光顕微鏡撮像の美学~

- 出演

- 石館 文善 (京都大学 物質-細胞統合システム拠点 特任教授)

柳原 絵夢 (彫刻家、一般社団法人アプリュス代表) - 総合司会

- 田中庸介 (ACUT2024 実行委員長)

- 日時

- 2025 年 2 月 18 日(火) 17:00~18:30

- 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ (本郷キャンパス・通信機械室)

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- Map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

- 入場

- 無料 予約不要

開催概要

細胞の内部構造の顕微鏡観察は、現代の細胞生物学に無くてはならないものである。顕微鏡の 撮像とは、細胞のもつ微細情報をとことん追究する 「写生」を極めることであると石館教授は言 う。 どのようにして不定形な細胞の画像に 「良い悪い」 の判断を瞬時に下し、論文用のグラフィ ックスを仕上げていくのか。ソノ アイダ#東京大学 参加アーティスト、柳原絵夢氏との対話か ら、その糸口をつかんでいく。

石館 文善(京都大学 物質-細胞統合システム拠点 特任教授)Fumiyoshi Ishidate

1947 年 生 ま れ 、 京 都 大 学 物 質-細 胞 統 合 シ ス テ ム 拠 点 (iCeMS) 特任教授。レーザ顕微鏡共用施設の管理・運営の第 一人者。 1970 年カールツァイス株式会社入社、 2010 年の定年 退社まで、 ZEISS レーザ顕微鏡の全モデル開発に深く関与し、 以降、現職に。 共著に 『無敵のバイオテクニカルシリーズ 顕 微鏡の使い方ノート―光学顕微鏡からCCDカメラまで』羊 土社(1997)等多数。 「顕微鏡イメージング職人」 として 《個々 の研究テーマに沿って、時間をかけて個別に対応し、じっく りと腰を据えて一緒にイメージングを行い、丁寧に実践的ノ ウハウを身につけてもらうこと》を現場で目指す。 ―― 「究極のイメージングにはハード、ソフトを駆使した上、 さらに特別な感覚が必要である事も多いのですが、このノウ ハウを取扱説明書から読み解くことは困難です。いかにこの 感覚をダイレクトにお伝えできるか! にチャレンジしています。初心者には試料からのシグ ナルを余すことなくモニター上に表現する技法を身につけていただくこと、中級者以上の方々 には不要なシグナルを排除し、試料へダメージを最小にしつつ、必要なシグナルを表現する方法 を伝え、顕微鏡イメージング職人を貫くつもりです」(談)

柳原 絵夢 (彫刻家、一般社団法人アプリュス代表) Emu Yanagihara

彫刻家。掌サイズの作品から、機能を生かした建築まで、 さまざま な「場」を創造する。アートを通じたコミュニケーションにより、 アーティストが社会に還元できるインキュベーションづくりを行 なっている。 1976 年京都生まれ。2002年 東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。 2004 年 東京藝術大学大学院美術研究科を修了。現在、一般社団 法人アプリュス代表。 主な展示に「ピノキオのわすれもの」ピノキオプロジェクト 2017 ( 2017 年 、 千 葉 / 柏 の 葉 ) 、 地 域 の 中 の ア ー ト な 居 場 所 Aplus×ATLIA(2018 年、埼玉/川口)、3331 ART FAIR (2019 年、 東京/千代田)、アーティスト・イン・ファクトリー「えひめさん さん物語 2019」(2019 年愛媛/新居浜)など。その他、パブリッ クアートの設置や、子供達へのワークショップを行なっている。

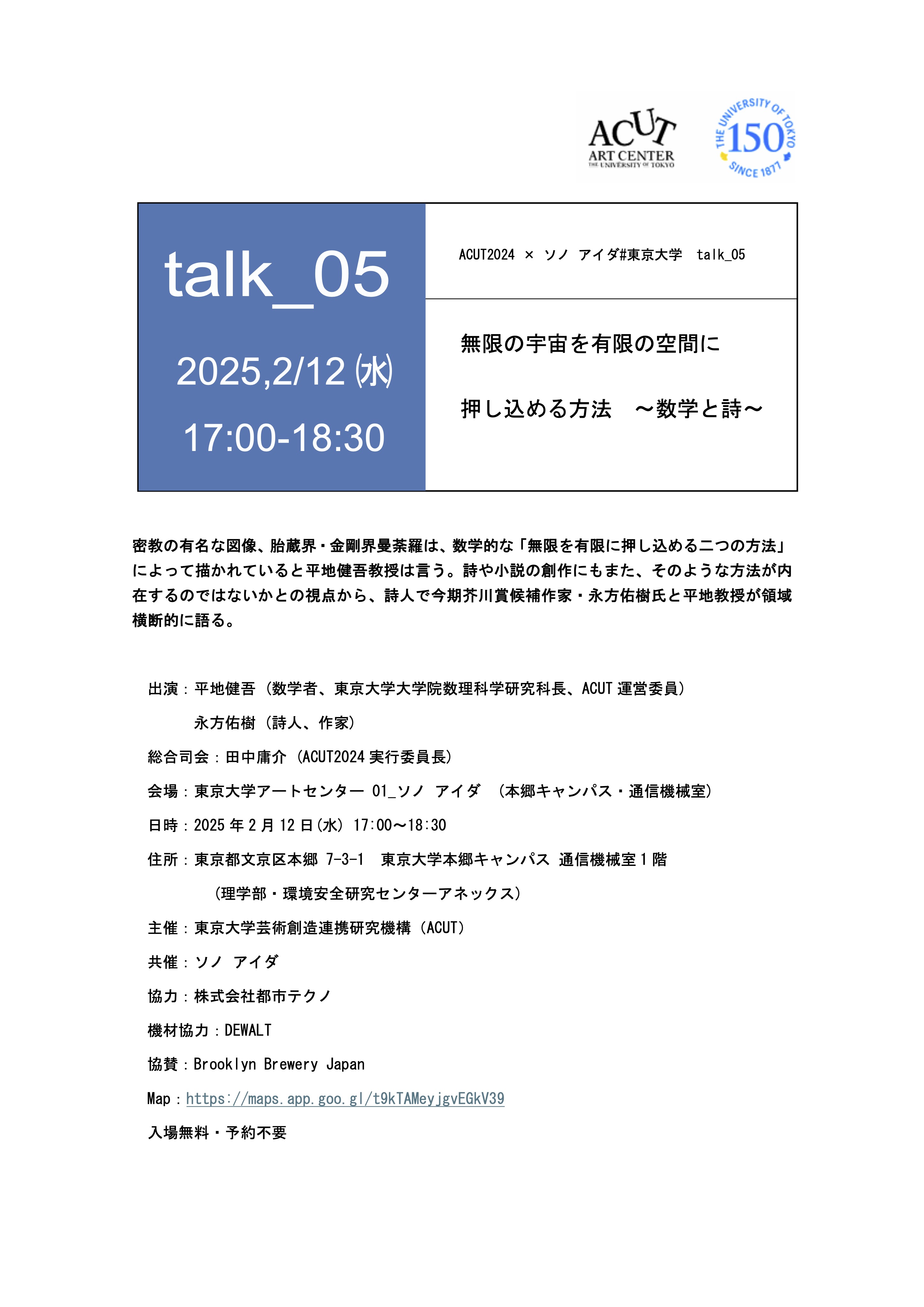

ACUT2024 × ソノ アイダ#東京大学 talk_05 無限の宇宙を有限の空間に押し込める方法 ~数学と詩~

- 出演

- 平地健吾 (数学者、東京大学大学院数理科学研究科長、ACUT 運営委員)

永方佑樹 (詩人、作家) - 総合司会

- 田中庸介 (ACUT2024 実行委員長)

- 日時

- 2025 年 2 月 12 日(水)17:00〜18:30

- 会場

- 東京大学アートセンター 01_ソノ アイダ (本郷キャンパス・通信機械室)

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室 1 階(理学部・環境安全研究センターアネックス)

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- Map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

- 入場

- 無料 予約不要

開催概要

密教の有名な図像、胎蔵界・金剛界曼荼羅は、数学的な「無限を有限に押し込める二つの方法」によって描かれていると平地健吾教授は言う。詩や小説の創作にもまた、そのような方法が内在するのではないかとの視点から、詩人で今期芥川賞候補作家・永方佑樹氏と平地教授が領域横断的に語る。

平地健吾(東京大学大学院数理科学研究科・研究科長、ACUT 運営委員)Kengo Hirachi

数学者。専門は複素解析学と微分幾何学。 1964 年、香川県小 豆島に生まれる。絵を描くのが好きで建築家を志していた が、なぜか大阪大学理学部数学科に進学。 1989 年、大阪大学 助手に就任。1994 年、大阪大学より博士(理学)を取得。 2000 年、東京大学大学院数理科学研究科助教授に着任。 2010 年、同教授。 2024 年より同研究科長を務める。アメリカ数学 会ベルグマン賞(2006 年)、井上学術賞(2012 年)などを 受賞。旅先では風景のスケッチを欠かさない。 ――「無限」という言葉は難解な概念に思われがちですが、 数学では無限大や無限小を用いることで議論を単純化し、理 解を深めることが日常的に行われています。対談ではまず、有限の言葉で「無限」を記述する数 学のアイディアについて、仏教の曼荼羅図を入り口にして解説します。フラクタル図形や双曲幾 何といった真面目な数学の話題ですが、予備知識は必要ありません。

永方佑樹 (詩人、作家) Yuki Nagae

詩をテキストのフォルムとしてだけではなく行為としてとら え、水等の自然物やデジタル等を詩的メディアとして使用し、 「詩を行為する」表現を国内外で展開 (「Dialogue 対話-Voix 聲 」:仏ポンピドゥセンター企画「Jonas Mekas Poetry Day」 等)。近年は「MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館」(2020・ 吉野)等、多数のアートフェスティバルに参加する一方、自ら も言語サウンドアートプロジェクト「時の襞―私たちはここに いる Pleats of Time -We are here」(2022・米アイオワ大学) 等を企画。環境や社会を詩の眼差しで解体し、詩的媒体として のテクノロジーで再構築する、領域を横断した様々な詩の形・ 捉え方を提案する。2019 年 詩集『不在都市』で歴程新鋭賞。 2022 年秋、米国国務省教育文化局の助成でインターナショナル・ライティング・プログラ ム (IWP/ アイオワ大学) に参加。初の中編小説「字滑り」(2024「文學界」10 月号)にて第 172 回芥川龍之介賞候補。

〈歌垣計画 2025〉エリ・リャオ、本郷ツリーハウスと歌う

- 日時

- 2025 年 1 月 11 日(土)13:00〜13:30

- 会場

- @本郷ツリーハウス(木村勝一作)東京大学本郷地区キャンパス 工学部 1 号館 前庭

- 参加費

- 無料(事前申込不要)※雨天時は、理学部 1 号館前 通信機械室 アートセンターに変更

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 企画制作

- 斎藤 朋(株式会社マルメロ)

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 協賛

- 株式会社 SLOW BASE、株式会社マルメロ

開催概要

エリ・リャオ Eri Liao(歌手) 台湾・台北市生まれ。台湾原住民族タイヤル族の母を持つ。父は日本人。東京大学文学部宗教学・宗教史学科退学後再入学、2008 年卒業。2012 年同大学大学院退学、NY・コロンビア大学大学院芸術学部文芸創作コース編入、翌年退学、ジャズ・サックス奏者 Billy Harper のバンドメンバーに抜擢され、プロ歌手デビュー。現在、日本/台湾の二拠点で、民謡、ジャズ、即興音楽等の歌い手として、ソロ及び各種バンド編成(Eri Liao Trio、ハルカストリングス 他)で各地のコンサートに出演。2017 年、1st アルバム『紅い木のうた』リリース。2022 年第 9 回国際口琴大会(ドイツ)日本/台湾代表。2024 年 Seoul Music Week(韓国)日本代表。2024年、タイヤル族クレオール言語の自作曲が評価され、台東詩歌節(台湾)招聘、音楽詩劇研究所『黒潮プロジェクト 台湾~与那国~州島』ソリスト、李清照私人劇團感傷動作派(台湾)ジャズ歌仔戲二人芝居『曹七巧』出演。2025 年 3 月、『フォルモサ!』(P カンパニー)ドラマトゥルク/音楽担当。 舞台作品では、あいちトリエンナーレ、豊岡演劇祭、世界演劇祭(ドイツ)(Q/市原佐都子『バッコスの信女』)、LANDFES 熱海、スクランブル・ダンスプロジェクト(障がい者とプロダンサーのインクルーシブダンス)等出演。

https://eriliao.jimdofree.com

ACUT2024 talk 03 「東京大学アートセンターにおけるソノ アイダの新しい展開」

- 登壇

- 丹原健翔(インディペンデントキュレーター)

田中庸介(東京大学芸術創造連携研究機構・副機構長)

藤元 明(アーティスト・ソノアイダ主催) - 日時

- 2025,1/11(土)14:00〜15:30

- 会場

- 東京大学アートセンター01_ソノ アイダ Room 201B

- 住所

- 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学本郷キャンパス 通信機械室2階 (理学部・環境安全研究センターアネックス )

- 主催

- 東京大学芸術創造連携研究機構(ACUT)

- 共催

- ソノ アイダ

- 協力

- 株式会社都市テクノ

- 機材協力

- DEWALT

- 協賛

- Brooklyn Brewery Japan

- map

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

開催概要

アーティスト育成を主旨としない東京大学に開設された「東京大学アートセンター」。一方、様々な形で社会に切り込むアートプロジェクト「ソノ アイダ」。両者は「美とは何か」という普遍的な問いにどう取り組むのか。

作田道隆 個展 「Answer to Remember」

- 会期

- 2024年12月20日(金)〜2025年1月12日(日)

- 時間

- 12:00〜18:00

- 定休

- 日・月

- オープニングパーティー

- 2024年12月20日(月)18:00〜20:00

- 会場

- 東京大学本郷地区キャンパス 理学部・環境安全センターアネックス1階 東京大学アートセンター01_ソノ アイダ Room103

- アクセスマップ

- https://maps.app.goo.gl/t9kTAMeyjgvEGkV39

- 企画

- ソノ アイダ#東京大学

- 作田道隆

- Michitaka Sakuta

- 彫刻家

- sculptor

- 2001年埼玉生まれ。東京藝術大学彫刻科在籍。生涯の時間軸(AtoZ)から現在の思考の鮮度と記録をテーマに彫刻とインスタレーション表現を展開している。主な展示に「sound of installation」(2024年東京)。

「Answer to Remember」 肉を食べ、生き物を飼い、蚊を潰す。無意識や慣れで行う行動、常識や当たり前はどのように行き着いたのか。 本展「Answer to Remember」生き物との接し方の当たり前を分解するところから始まり、自身の経験や思い出から出た答えをインスタレーション作品として展示いたします。改めて我々の無意識的行動を見つめ直す機会になれば幸いです。

開催概要

イベント・アンケート

メーリングリスト

芸術創造連携研究機構より、メールマガジンやイベント等のお知らせをお送りします。ご希望の方は以下のフォームよりご登録ください。